Auf hoher See

Als kleiner Einstieg, damit ihr auch alle mit dem Seglerjargon vertraut werdet: Auf der Jollity segelten wir mit der Genua (kleines Segel, vorne) und dem Gross (grosses Segel, Hauptmast). Was der Mast ist, ist klar, der Baum sieht aus wie der Mast, aber horizontal. Durch den Niedergang gelangt man ins Schiff, nur der Anker hat einen Namen, den alle kennen. Das kleine Boot, um an Land oder sonst wohin zu gelangen, nennt man Dinghy. Man fährt nicht nach links, sondern backbord (praktischerweise bei der Jollity die Seite, auf der sich der Backofen befindet) oder steuerbord (weniger praktisch, das Steuer ist nicht rechts, sondern in der Mitte). Während dem Segeln werden aber nicht die beiden Wörter gebraucht, sondern «aluufe» oder «abfaue». Wohin man steuert, lässt sich hier nicht einfach mit rechts oder links merken, hängt es doch vom Wind ab. «Aluufe» heisst an den Wind, «abfaue» weg vom Wind. Einfach. Wenn man Richtung wechselt, halst oder wendet man. Was was ist, ist leider auch nach der 30igsten Erklärung unklar. Auch Seile haben alle verschiedene Namen: Gehen sie von vorne nach hinten heissen sie Schot, sind sie oben am Mast angemacht Reff. Um das Tempo zu messen werden Knoten gebraucht, ein Knoten entspricht einer Seemeile pro Stunde.

Mit der Theorie (husthust) aus dem Weg und nach etwas Übung in Tonga, geht es ans Eingemachte: Die Jollity setzt die Segel, Kurs Neuseeland. Nach rund einem Monat verzweifeltem Wetter-Studierens bin wohl nicht nur ich erleichtert, die tropischen Inseln des tongischen Königreiches hinter uns zu lassen. Der Plan: Zwei Segeltage bis zum Minerva Reef (Erklärung folgt), ein Paar Tage Verschnaufen, dann auf zum Endziel.

Überfahrt Tonga–Minerva Reef

Mit rund acht Knoten in den Segeln düst die Jollity los Richtung Neuseeland. Zuvor verabschiedet uns Tonga aber noch mit einer besonders interessanten Aussicht: den Überresten einer Vulkaninsel. Im Jahr 2022 ist der Hunga Tonga in der Ha‘apai Inselgruppe ausgebrochen – und hat die Insel dem Erd(oder eher Meeres?)boden gleichgemacht. Als wir vorbeisegeln, ragt nur noch ein einziger riesiger Felsbrocken aus dem Ozean. Schnell werden ein paar Bilder geschossen, bevor er hinter dem Horizont verschwindet.

Und schon liegt nur noch das offene Meer vor uns. Wellen – und damit auch die Seekrankheit – halten sich in Grenzen. Zum Mittagessen gibt’s Cinque Pi, worüber sich besonders ein Crewmitglied speziell freut. Das Schiff wird «Vorwind» gefahren – heisst der Wind kommt von hinten. Damit sich die Genua nicht im Windschatten des Gross befindet, wird sie auf die gegenüberliegende – und eigentlich falsche – Seite gespannt. Der Segelstyl namens Butterfly (Schmetterling). Für alle, die es interessiert: Googelt es doch einfach selbst, bevor ich etwas falsches erkläre.

Während wir in Tonga immer schön durchschlafen konnten, muss während der Überfahrt auch in der Nacht immer ein Auge über das Schiff wachen. Mit vier Leuten allerdings nicht besonders tragisch: Die Nachtwache dauert jeweils nur drei Stunden. Und ist für uns Newbies definitiv auch ein Highlight der Überfahrt. Ich mag zwar die Dunkelheit nicht besonders – und muss zugeben dass es im ersten Moment auch etwas gruslig war, alleine im Dunkeln auf dem Deck zu sitzen – aber man gewöhnt sich schnell daran. Und schon geniesse ich einfach nur die Ruhe. Oder verbringe die Zeit mit Hörbüchern (trotz wenig Wellen will das mit dem Lesen und nicht-schlecht-werden nicht so ganz klappen) und Sterne-Gucken. Verstecken sich diese gerade hinter den Wolken, stellen die Glühalgen im Bug eine gute Alternative dar.

Die Reise bis zum Minerva Reef dauert nicht besonders lange: Bereits in der zweiten Nacht lassen sich die ersten Lichter am Horizont erspähen. Sie sehen aus wie Sterne, die am Horizont kleben. Andere Schiffe, mit dem gleichen Ziel wie wir. Würden sie auf uns zukommen, wäre das Licht nicht weiss, sondern grün oder rot. Langsam werden die Punkte grösser, bald ziehen wir an den ersten vorbei (wobei ich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder im Bett lag).

Minerva Reef

Hier ist vielleicht eine kleine Erklärung – und Illustration – angebracht. Das Minerva Reef besteht aus zwei Atolls – ein ringförmiges Korallenriff – die sich zwischen Fiji, Niue und Tonga befinden. Der Meeresboden befindet sich dort auf einer Tiefe von rund 20 bis 15 Metern, tief genug zum Ankern. Und daher für Segler ein beliebter Anlaufpunkt, um eine Pause auf der Überfahrt einzulegen. Zudem kann dort auch getaucht, geschnorchelt und teilweise sogar spaziert werden.

Daneben führt das Riff aber auch zu allerlei Streit zwischen Fiji und Tonga. Beide erheben Anrecht auf die Atolle und kämpfen seit Jahren darum. Was dazu führt, dass Tonga ein Leuchtturm installiert, nur damit Fiji ihn wieder demolieren kann. Oder umgekehrt. Die Geschichte wurde von einem Schweizer Segler im Riff erzählt und nur kurz mit einem schnellen Wikipedia-Scan verifiziert. Sehr journalistisch, ich weiss.

Anyway, am Morgen des dritten Segel-Tages kommen wir in eben diesem Riff an. Am anderen Ende des Atolls lassen sich andere Boote erkennen, die vor uns ans Ziele kamen, während hinter uns die Segel der restlichen Schiffe langsam grösser werden. Das dritte Frühstück auf der Reise kann wieder ohne Schaukeln genossen werden.

Während wir die Pause im Minerva Reef geniessen, heisst das für die beiden Segelprofis allerdings auch wieder eines: Wetter studieren. Etwas, wofür diese Passage gefürchtet ist. Bisher seien sie meistens mit den Passatwinden gesegelt, erklären Gezzi und Leonie. Heisst: Der Wind kommt stetig vom Osten. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Aber doch recht zuverlässig. Bei der Planung der Überfahrt von Tonga nach Neuseeland hingegen werden am einen Abend Segelpläne erstellt, um am nächsten Morgen gleich wieder über den Haufen geworfen zu werden, da die Wettervorhersagen ganz anders aussehen. In unserer Zeit in Tonga und Neuseeland ziehen ganze zwei Zyklone über die Inseln.

Aber zurück zum Minerva Reef. Das Seglerdorf mitten im Ozean. Während unseres viertägigen Aufenthalts dort sind wir im Schnitt von 15 anderen Schiffen umrundet. Sogar ein Radio wird aufgesetzt – «Minerva Reef Radio, daily around 4pm» – Aktivitäten werden organisiert, an einem Abend fand sogar eine «Disco» statt.

Eine dieser Aktivitäten ist das Schnorcheln des Aussenriffs. Die Crews von rund zehn Schiffen machen sich mit ihren Dinghys auf zum Eingang, um das Korallenriff und dessen Bewohner zu bewundern. Während das Riff wunderschön ist – und wir sogar einen Weissspitzenhai beobachten können – dient dies auch als erstes Kennenlernen der anderen Segler. Wenn auch nur kurz.

Am Abend haben wir dann mehr als genug Gelegenheit, Gespräche zu führen. Auf einem der Katamarane findet ein sogenannter Podlock statt. Es wird zwar etwas eng, gibt aber einen interessanten Einblick in die Segler-Community. Jeder bringt etwas zu Essen mit – circa vier verschiedene selbst gefangene Fische und ein Lobster machen die Runde – die Gesprächsthemen drehen sich vor allem ums Segeln. Wir können da nicht wirklich mithalten, sind aber scheinbar auch nicht die einzigen, die so planlos und unwissend über den Ozean segeln.

Am letzten Tag hält das Minerva Reef noch ein besonders interessantes Erlebnis bereit: ein Spaziergang auf dem Riff. Als am Abend zuvor über das Radio verkündet wird, das Morgen das Wasser tief genug ist, um sich auf dem Riff die Beine zu vertreten, sind wir zunächst skeptisch. Auf dem Riff die Beine vertreten? Macht das nicht den Lebensraum der Tiere kaputt? Letzten Endes gewinnt die Neugier aber Überhand und auch wir fahren mit dem Dinghy zum Riff. Wobei das Wort Riff vielleicht etwas übertrieben ist; Stein trifft es besser. Natürlich befinden sich zwischendurch immer noch Korallen in dem nun Schienbein-hohen Wasser, um diese können wir aber einfach herum navigieren.

Überfahrt Minerva Reef–Neuseeland

Und mit diesem Erlebnis verabschieden wir uns auch schon wieder von dem Riff. An dieser Stelle muss ich zugeben, dass die Tage etwas verschmolzen sind und ich mich nicht mehr wirklich an Einzelheiten erinnern kann. Das sei so bei Überfahrten, meinen die Segelprofis. Besonders viel zu tun gibt es letztlich auch nicht, bleibt der Kurs doch grösstenteils einfach gleich. Geradeaus in den Süden.

Wobei die Wörter «geradeaus» und «Süden» in diesem Fall wohl eher den Wind beschreiben. Was heisst, dass unser Kurs uns nicht wirklich geradeaus in den Süden, sondern eher zögerlich in den Südwesten führt. Wir versuchen, den Winkel zwischen Segel und Wind so klein wie möglich zu behalten. Heisst zwischen 35 bis 50 Grad. Im Seglerchargon: Segeln «Hert am Wind». Dass die Jollity so «hert am Wind» trotzdem noch einigermassen gut vorankommt, liegt daran, dass sie eben ein Regatteschiff ist, erklärt die Kapitätin. Was genau der Unterschied zu einem normalen Schiff ist, geht leider unter.

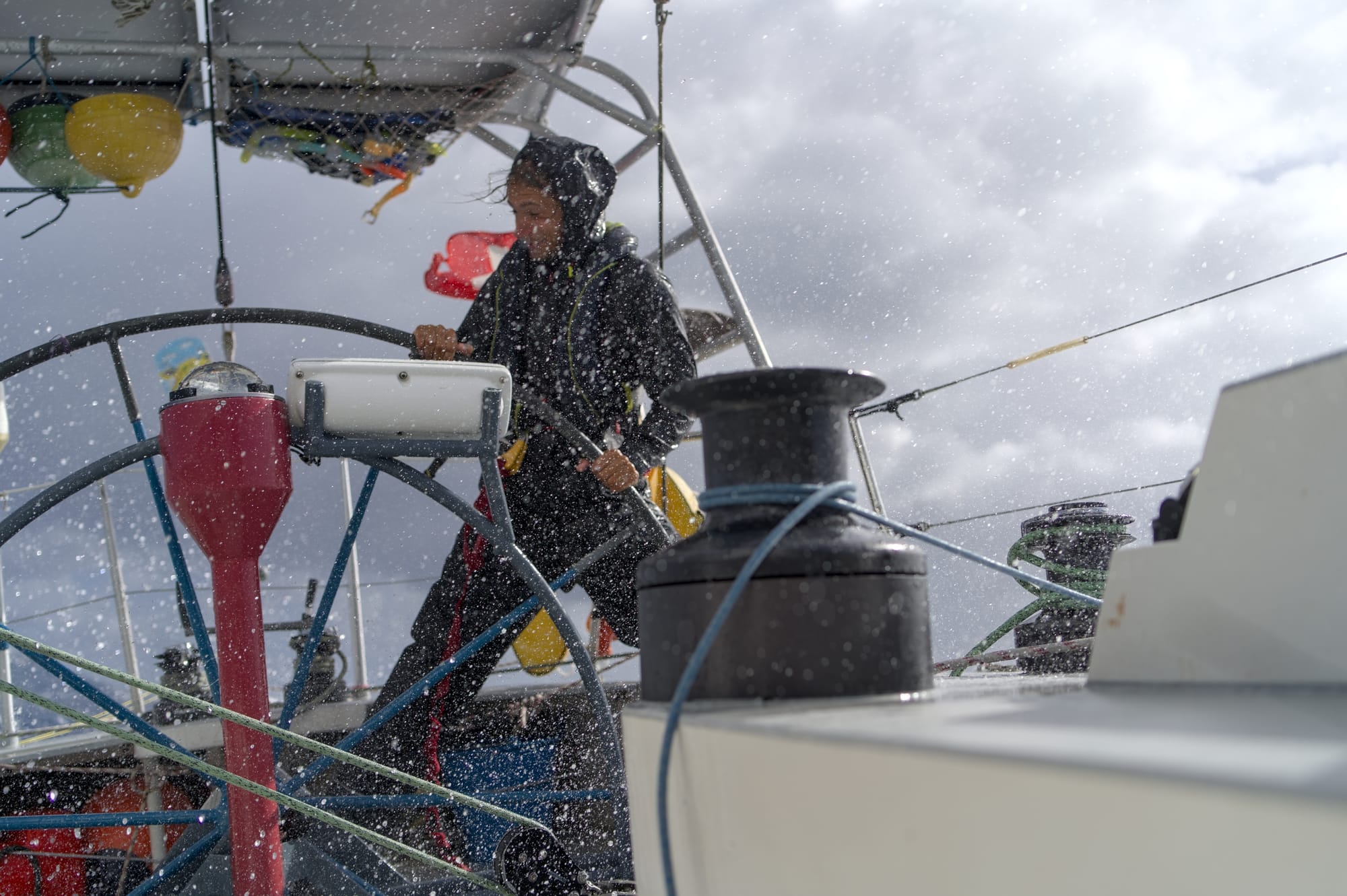

Mit etwas mehr und höheren Wellen macht sich die Seekrankheit während dieser Tage auch mehr bemerkbar als zuvor. Wie auch der Winkel des Schiffs, dass sich bei diesem Windwinkel immer mehr neigt. Was allem voran das Kochen sehr interessant macht.

Segelt man Vorwind – wie wir ins Minerva Reef – neigt sich der Einmaster eigentlich nicht wirklich. Entsprechend auch der bequemste Segelstil, wie Gezzi und Leonie finden. Nach dem Minerva Reef dürfen wir diesen Luxus allerdings nicht mehr geniessen. Beim «Am Wind»-Segeln neigt sich das Schiff praktisch konstant zur Seite – und schaukelt dazu noch. Heisst: Du musst die Balance auf einem sowieso schon schiefen Boden behalten. Und währenddessen noch Kochen. Mit scharfen Messern. Die Schneidestation wird recht schnell aus der Küche aufs Deck verschoben. Beim Herd leider nicht möglich. Was man aber auch sagen kann: Man lernt sehr schnell, wie man sich am einfachsten irgendwo festkrallen und gleichzeitig kochen kann. Und verliert man doch mal das Gleichgewicht, befand sich direkt hinter einem die Tischkante, die einen liebevoll auffängt.

Die Wellen sind allerdings nicht nur unbequem, sondern bringen auch andere Unannehmlichkeiten mit sich. Eines Abends, als sich alle bereit fürs Bett oder die erste Wache machen, meint Jonas plötzlich: «Irgendetwas hier klingt komisch.» Beinahe so, als wäre Wasser im Boot.

War es. Wegen den Wellen kam durch den Anker vorne Wasser ins Schiff, das in die Bilge floss. Schnell sind die Bodenplatten entfernt, ein Kessel hervorgeholt und das Wasser, das schon beinahe am Überlaufen ist, wieder in den Ozean transportiert. Eine Aufgabe, die nun jeden Abend – und teilweise sogar durch den Tag – erfüllt werden muss.

Vor der Überfahrt hatte ich die Hoffnung, dass wir die ganze Zeit Wale, Delfine und sonstige Meeresbewohner sehen werden. Leider nein. Bis auf den letzten Tag. Aber dazu kommen wir gleich. Wovon wir allerdings sehr viel sehen: fliegende Fische. Zu Beginn faszinierend, dann allerdings ganz schnell ein Ärgernis. Durch den Tag sind sie kein Problem, in der Nacht scheinen sie allerdings das Schiff nicht zu sehen. Was immer mal wieder dazu führt, dass einer von ihnen auf dem Deck landet. Wenn du in der Nacht ein Klonk hörst und direkt danach von einer Wand aus Fischgestank (und ja, der Gestank ist tatsächlich fast eine physische Wand) begraben wirst, dann weisst du, dass du ein Problem hast. Während einer Nachtwache war ich bereit, aufzugeben, nachdem der vierte Fisch auf dem Deck landete und ich schon beinahe konstant den Geruch in der Nase hatte. Aber ja, Klagen auf hohem Niveau, nicht wahr?

Am letzten Tag wird es dann noch einmal richtig gemütlich: Der Wind, der am Tag zuvor noch zunahm, ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Wellen folgen schnell dem Beispiel des Windes und schon bald liegt eine komplett flache See vor der Jollity. Es werden Versuche gestartet, mit dem Code Zero – ein riesiges Leichtwindsegel, das eben für wenig Wind gemacht ist – zu segeln, aber nach rund einer Stunde werden auch die aufgegeben. Bei keinem Wind, bringt auch das grösste Leichtwindsegel nichts. Von hier an wird mit Motor gefahren.

Der nicht vorhandene Wind bringt aber auch Vorteile mit sich: einfacher kochen und ein Bad. Mitten im Ozean. Ein Ausblick, der mich zugleich erfreut und gruselt. Nicht zuletzt, weil die ganze Zeit hochgiftige portugiesische Galeeren vorbei schwimmen. Wobei schwimmen das falsche Wort ist. Eher vorbei treiben. Die Chance, mitten im Blau zu baden, lasse ich mir letzten Endes aber doch nicht nehmen und so springe ich etwas zögerlich ins Wasser – um dann ganz schnell wieder herauszuklettern.

Und wie bereits erwähnt, während des letzten Abendessens geht sogar noch ein Wunsch in Erfüllung: Ein Delfin wagt sich ans Schiff heran. Falls ihr jemals segeln wollt und die ganze Crew auf dem Deck braucht: Aus Erfahrung holt nichts die Leute so schnell aus ihrer Höhle, wie aufgeregt das Wort «Delfin!» zu rufen. Alternativ tut es auch das Wort Wal.

Zuerst sehen wir nur von weitem eine Rückenflosse immer wieder aus dem Wasser auftauchen, dann kommt sie stetig näher. Bis der Delfin rund ein Meter von der Jollity vorbei schwimmt und wir durch das glasklare Wasser einen ausgezeichneten Blick auf das Tier haben. Eines lässt sich sich sagen: Die leckeren Pitas mussten eine Weile warten, bis wir uns wieder ihnen widmeten.

Am nächsten Morgen stehen ausnahmsweise alle – zumindest kurz – früh auf dem Deck: In der Ferne ist die hügelige Landschaft von Neuseeland erkennbar. Während sich zwei nochmals schlafen legen, bleiben die anderen beiden auf Deck und starren gebannt die Insel an. Als würde so die Zeit schneller vergehen.

Tut sie irgendwie auch. Schon bald betrachten wir die hügelige Landschaft von nahem. Und während wir uns einen Weg durch die zahlreichen Fischer- und Touri-Boote suchen, finden wir auch schon unseren ersten Pinguin, der uns vollkommen unbeeindruckt beobachtet. Mit Tee und Bananen-Pancakes wird die Ankunft gefeiert.

In Neuseeland angekommen, geht es erstmals ans Quarantänedock. Von allen Ankömmlingen werden zunächst die Papiere kontrolliert, danach muss man noch durch die Biosecurity. Da wir am Mittag ankommen, müssen wir eine Weile auf die Biosecurity warten, das Prozedere an sich läuft dann allerdings schneller und einfacher als erwartet ab. Und kurz nach Mittag können wir dann endlich an unserem Hafenplatz anlegen.

Ich würde jetzt gerne sagen, dass wir uns danach erstmals glücklich entspannten, aber in Wahrheit ging es danach erstmals ans Waschen, wurden doch die Kleider während der Überfahrt etwas rar – zumindest für die beiden Backpacker. Aber keine Angst: Entspannung gab es in den folgenden Tagen dann noch zur Genüge.